Top-Themen:

- Bericht vom 5. Clubtreffen

- WORKSHOP: Version 2.1

- Defragmentieren

- Umbauanleitungen für die Module M012, M025, M026 und M027

- Fraktale

Von Scannern, Schwarzbier, Murphy und mehr

von Guido Speer

Schon die Vorbereitungen zum Treffen hat mal wieder Murphy begleitet. Wer oder was das ist? Nun ja, er meint, was schief gehen kann, geht auch schief. Nachdem ich die letzten KC-News nicht erhalten hatte, habe ich glatt die Anmeldung verpennt. Irgendwann im März ist mir das aber doch noch gelungen und Ende März viel mir auf, daß der 16. April irgendwie nur noch 16 Tage entfernt ist. Da war doch noch was? Richtig! Ich hatte einigen Leuten 1-MB-Module versprochen. Also in diversen Nachtsitzungen die schon seit Wochen angefangen rumliegenden Teile weitergebaut. Meine Frau grummelte und ich fummelte. Irgendwann nachts um dreie, ahhh, 5 Stück fertig. Ouups! Nur drei funktionieren, Murphy läßt grüßen.

Donnerstag der 15. Das Auto schön gepackt, alles hatte seinen Platz, Anruf von Jens: Ich würde gerne mit Dir mitkommen! Schön! Auto also nochmal umgepackt, Murphy. Die Fahrt am Freitag verlief problemlos (und Dank Jens sehr unterhaltsam). Wo war Murphy? In Zwickau, Feierabendstau! Irgendwie waren wir dann aber in Pechtelsgrün. Alles ausgepackt. Merkwürdig, nichts fehlte! Alles angeschlossen. Alles funktionierte! Wo war Murphy? Vermutlich mag der kein Schwarzbier, davon war reichlich da.

So, jetzt einiges der anderen Teilnehmer bestaunt, hier und da mit halbem Halbwissen brilliert und einiges am Flohmarkt angeboten. Dann kam Enrico mit dem Scannermodul. Um es gleich zu sagen, er hätte sich lieber ein Schwarzbier greifen sollen! Modul gesteckt, meinen Scanner rangeprömpelt und Power on! Äähhh, da müßte doch ein Licht angehen? Kein Licht, kein Bild, aber Murphy! Warum mußte er auch gleich meinen unbekannten Scanner nehmen? Richtig, weil Murphy es so wollte! Was schief gehen kann.... Also, Scanner war erledigt (und zwar gründlich), was machen wir jetzt? Erstmal noch 'nen Schwarzbier und mal sehen.

Irgendwer kam später auf die Idee, sich meine eingebaute Festplatte anzusehen. Machen wir doch glatt auf das Teil. Aber erstmal noch 'nen Schwarzbier. So, der 004-er war auf und man schaute rein. Kiste wieder zu! Wieso bekam ich die Schrauben nicht so richtig rein? Murphy! (oder Schwarzbier?) Nachdem alles wieder zusammengestöpselt war, Power on! Festplatte geht nicht! War ja klar. Kiste wieder auf, aber alles ok. Kiste wieder zu, 2. Versuch. Festplatte geht nicht. Der Spott von den billigen Plätzen war nicht mehr zu bremsen. Netter Hinweis: Hast du alles richtig rangesteckt? Sehr witzig! Kiste wieder auf und zu - und 3. Versuch. Natürlich (jetzt) alles richtig rangesteckt und Festplatte lief. Uff, erstmal 'nen Schwarzbier!

Vorsichtshalber habe ich danach nichts mehr angefangen. Gegen 1.30 Uhr war für mich Nachtruhe.

Der Sonnabend begann mit herrlichem Schnee. Das verleitete mich dazu, einen Morgenspaziergang zu unternehmen. Nach gut 2 km Schneematsch war der Kopf wieder frei, die Füße patschnass und Frühstück. Der Vormittag verlief bestens, Murphy war noch nirgends zu sehen und es wurden einige interessante Vorträge gehalten. Auch Enrico stellte das Rest- Scannermodul vor. Der Club-Raum war inzwischen zum brechen voll, auch auf dem Flur waren fast alle Tische belegt und das Treffen brummte so richtig.

Die Computer waren dicht umlagert, und die Stimmung war nicht zu beschreiben. Herrlich! Nach dem Mittagessen ging es weiter. Enrico bastelte am Scannermodul, er hatte einige ICs bekommen, aber die waren es natürlich nicht. Murphy war wieder da! Es wurde weiter vorgeführt, diskutiert, gelötet, gemessen, am Flohmarkt verhökert und ich habe dutzende Male meine Megabytemodule auf- und zugeschraubt. Kai-Uwe Irrgang hat sich meine fehlerhaften Module angesehen und gab Tips zur Fehlersuche. Jetzt sollte das klappen.

Irgendwann brauchte Frank Dachselt ein serielles Kabel, kein Problem, habe ich! Mist, doch nicht, Vergessen! Nach dem Abendbrot ging es weiter und später griff ich auch noch zum Lötkolben. Ein D004 war für das IDE-Interface vorzubereiten, daß heißt, Prozessor und EPROM raus und Fassungen rein. Vorsichtshalber ein Schwarzbier geordert und das Lötwerkzeug gesucht. Wo ist das Lötzinn? Erstmal das Serielle Kabel gefunden, das wurde nun aber nicht mehr gebraucht. So, das Lötzinn war da und nach 20 Minuten war alles erledigt, Kiste wieder zu und testen. Alles lief und Murphy war endgültig weg. Also nochmal 'nen Schwarzbier! Der weitere Abend verlief problemlos und nach Mitternacht war für mich Bettruhe.

Der nächste Morgen war zwar da, aber ich irgendwie noch nicht. Das letzte Schwarzbier... Das änderte sich nach dem Frühstück und das Treffen ging weiter. Gegen Mittag war aber schon allgemeines Einpacken angesagt. Obwohl auch ich einiges am Flohmarkt losgeworden bin, hatten wir irgendwie mehr als vorher zu verstauen. Jens hatte noch fix einen Monitor gekauft und ich konnte mich über mehrere KC 87 nebst Zubehör freuen. (Meine Frau freute sich nicht!) Nach dem obligatorischen Abschlußfoto vom harten Kern war Abreise. Natürlich sind wir im Ort erstmal in die verkehrte Richtung gedüst. Mußte ja kommen, Murphy war wieder da. Die Rückreise verlief bis zum Berliner Ring bestens. Plötzlich Ausfahrt Michendorf. Wie das? Wir mußten doch in die andere Richtung! Nun gut, fahren wir eben durch Potsdam. Dort haben wir dann noch mitbekommen, daß bis 17.00 Uhr Computerflohmarkt ist und es war erst 16.30 Uhr. Genau! Wir also noch hin. Ich noch eine richtig dicke SCSI-Festplatte für'n paar Mark und auch noch Speicher gekauft, das war's. Zuhause stellte ich fest, daß die Festplatte so richtig dünn war (213 MB), aber der Speicher war gut, nun ja.

So, wer jetzt auf den Gedanken kommt, da war eine Truppe Computer-C(h)aoten nur bei Schwarzbier und Pannen zugange, der irrt gewaltig. Für mich war das das 2. Treffen und wieder wunderbar. Jetzt ist nur noch die Frage, wann ist das nächste Treffen? Ich bin auf jeden Fall wieder dabei!

Bericht vom 5. Treffen des KC-Clubs

von Jörg Linder

In diesem Jahr zog es die KC-Gemeinde ins Vogtland, genauer gesagt in den kleinen Ort Pechtelsgrün. Auch diesmal erstreckte sich das Treffen vom Freitag- bis zum Sonntagnachmittag. Während bei den ersten Treffen lediglich die "hartgesottenen" Mitglieder am Freitag anreisten, zeichnete sich bereits im vergangenen Jahr ein erfreulicher Trend ab: Die Zahl derjenigen, die alle drei Tage des Treffens miterleben möchten, nimmt kontinuierlich zu. So verwundert es auch nicht, daß der uns zur Verfügung stehende Raum am Freitagabend bereits gut gefüllt war, denn von den 39 angemeldeten Teilnehmern waren immerhin 23 gekommen.

Die ersten KC-Anlagen waren schnell aufgebaut und füllten die vorhandenen Stellflächen zusehends. Es bildeten sich umgehend diverse Gesprächsgruppen und das übliche "C(h)AOS" nahm seinen Lauf. Wie nicht anders zu erwarten, erstreckte sich der Freitag wieder bis in die ersten Stunden des Samstags. Trotz der recht kurzen Ruhephase und den dementsprechend zerknitterten Gesichtern beim Frühstück ging es ab 9.00 Uhr mit unverminderter Energie weiter.

Während die letzten noch an ihren Brötchen knabberten, trafen immer mehr Clubmitglieder und Gäste ein - alle trotzten dem frisch gefallenen Schnee. Ja, wirklich und wahrhaftig fand unser Treffen diesmal "ganz in Weiß" statt! Ich ließ mich davon aber keineswegs beirren und bat zum traditionellen Gruppenfoto ins Freie - allerdings habe ich wegen des großen Zitterns arge Bedenken in Bezug auf Verwackeln. Deshalb ging's auch umgehend wieder in die von den KCs gut beheizte Stube.

Zunächst präsentierte Hans-Rudolf Stoeßer, unterstützt von Mario Leubner, die Vorzüge der CP/M-Standardsoftwares für Textverarbeitung (WordStar bzw. TPKC), Tabellenkalkulation (SuperCalc bzw. KP), Datenbanksystem (dBase II bzw. REDABAS) und Geschäftsgrafiken (PCGRAF). Aus dem Zusammenspiel der einzelnen Komponenten ergibt sich ein vollständiges Officepaket, das ähnlichen Paketen auf den "großen" Rechnern in den wesentlichen Funktionen kaum nachsteht. Im Gegenteil, einige Aufgaben wie beispielsweise die Ausgabe von Serienbriefen, lassen sich mitunter auf dem KC sogar schneller erledigen.

Anstelle des Programmes PCGRAF, welches in der Handhabung nicht besonders komfortabel ist, kann man auch das Programm WORKSHOP von Torsten Harder verwenden. Mittlerweile hat Mario Leubner den Quelltext erhalten und das Programm weiterentwickelt. Die neue Version 2.1 hat er insbesondere in puncto Kompatibilität und Geschwindigkeit überarbeitet. Jetzt erwartet WORKSHOP nicht mehr die Module M003 und M011 in bestimmten Steckplätzen, sondern erkennt die vorhande Hardware automatisch. Der Bildaufbau ist in vielen Teilen merklich beschleunigt worden.

Übrigens sind alle angesprochenen Programme Jahr-2000-kompatibel. Somit verfügen wir also über ein regelrechtes "KC-Office 2000". ;-)

Anschließend kamen wir - ganz kurz, versteht sich - zum sogenannten offiziellen Teil. Andreas Ose verschaffte uns einen Überblick über die Clubfinanzen, die Ihr dem Kassenbericht in dieser Ausgabe entnehmen könnt. Das Defizit des letzten Jahres war vor allem auf die zahlreichen Kopien für den Assemblerkurs zurückzuführen. Das war für die Autoren Anlaß, nach der Resonanz zu fragen, denn das bisherige Echo fiel nur recht spärlich aus.

Entsprechend wurden die Erwartungen bestätigt. Der überwiegende Teil der Anwesenden hatte den Kurs gelesen, ein geringer Teil hatte ihn verstanden und niemand hatte das erworbene Wissen angewendet. Daraus ergibt sich für die Zukunft dann folgender "Fahrplan": Die Theorie findet in den nächsten Ausgaben ihren Abschluß und damit vorerst auch der Assemblerkurs. Eventuell wird es in späteren Ausgaben spezielle Problemlösungen auf Anfrage geben.

Nach diesem Ausflug in die organisatorischen Gefilde ging es nahtlos mit der knallharten Realität weiter. Enrico Grämer stellte uns das Scanner-Modul M051 vor. Leider hatte sich tags zuvor ausgerechnet der Teil verabschiedet, welcher für die Ansteuerung des Scanners verantwortlich ist. Glücklicherweise blieb aber der serielle Teil unversehrt, so daß Frank Dachselt die Kopplung seines PC-Laptop mit Marios KC unter Zuhilfenahme der MTOOLS zeigen konnte. Die Übertragungen mit 2.400 und 9.600 Baud liefen problemlos. Bei höheren Raten traten allerdings Übertragungsfehler auf, die trotz größter Anstregungen bis in die Nacht hinein nicht behoben werden konnten. Zumindest gelang das Senden vom KC zum PC mit 115.200 Baud und eine 312.054 Bytes große Datei wurde in 3:38 Minuten fehlerfrei über das serielle Kabel geschickt.

Eine weitere Komponente des M051 soll nicht unerwähnt bleiben, der I2C-Bus. Enrico konnte dafür bereits eine Anwendung zeigen: Auf einem angeschlossenen zweizeiligen LC-Display liefen Textinformationen munter von rechts nach links. (Hier stellt sich natürlich die Frage nach dem Sinn. Dieser wird sich erst im Laufe der Zeit erschließen, wenn andere Peripheriegeräte die Vorteile des I2C-Busses nutzen.)

Obwohl wir uns schon vor einigen Treffen von festen (Zeit-)Plänen verabschiedet haben, gab es auch in diesem Jahr eine Liste der geplanten Vorführungen und Präsentationen. Mit Ausnahme eines Punktes hatten wir sie zu diesem Zeitpunkt schon abgearbeitet. Lediglich das Drucken mit UNIPIC war noch offen.

Ralf Kästner hat viel Zeit und Mühe für die Weiterentwicklung von UNIPIC gesteckt. Dabei sind komplett neue Druckroutinen herausgekommen. Während sich dem Anwender neue Optionen und Dialogfelder eher zurückhaltend darbieten, sind die Veränderungen "unter der Haube" enorm. Bei Graustufendruck und skalierter Ausgabe können jetzt Qualitäten erreicht werden, die bislang auf dem KC unmöglich waren. Leider war Ralf wohl nicht in bester Präsentationslaune, denn nur auf persönliche Nachfrage zeigte er die neuen Errungenschaften.

Doch nicht nur die Clubmitglieder sondern auch die Gäste hatten einiges zu zeigen. So war auch in diesem Jahr wieder Kai Fischer vom ZX-Team mit von der Partie und hatte mehrere ZX 81 bzw. 96 in unterschiedlichen Ausbaustufen dabei. Insbesondere die LC-Displays vermögen immer aufs neue zu beeindrucken. Mit einem kleineren Exemplar will Kai einen Laptop bauen, der kaum größer als ein originaler ZX ist. Leider wird es etwas ähnliches für/mit dem KC wohl in absehbarer Zeit nicht geben.

Manchmal muß man aber nur in die Vergangenheit blicken, um den nächsten Schritt in die Zukunft zu erkennen. Zu dieser Erkenntnis kamen wir, als der Überraschungsgast Frank Kalucza - von Jan Hill zu unserem Treffen "angestiftet" - den Prototyp für ein Sound-Modul zeigte. Er hatte es vor ca. 10 Jahren entwickelt, aber gleich nach der Wende zusammen mit seinem KC eingepackt und ganz weit hinten im Keller verstaut. Erst zwei Tage vor dem Treffen erblickte das Teil wieder das Licht der Welt. Demzufolge waren die Erinnerungen an Programmierung und Ansteuerung des Moduls nur noch verschwommen, aber ein Blick auf Schaltkreise, Leiterbahnen und Drähte genügte.

Das Sound-Modul basiert auf demselben Schaltkreis, der auch im C64 sein Werk verrichtet. Die Ansteuerung erfolgt (derzeit noch) über ein M001 Digital In/Out. Nachdem die Hardwareseite geklärt zu sein schien, ließ es sich Frank nicht nehmen, eine passende Software aus dem Ärmel zu schütteln. Dazu zog er sich für ein paar Stündchen auf sein Zimmer zurück und kam dann freudestrahlend mit einem handschriftlichen BASIC-Programm zurück. Ein kleiner Fehler mußte noch ausgemerzt werden und dann gab das Modul die ersten Töne von sich! Im Laufe des Nachmittags verfeinerten Hendrik Wagenknecht und Jan Hill das Programm, so daß bald verschiedene Effekte den Raum mit ihrem Klang erfüllten.

Was wäre aber ein Überraschungsgast mit nur einer Überraschung!? Kaum war das Sound-Modul reanimiert worden, zauberte Frank eine Maus hervor. Seit einigen Jahren sind Mäuse in KC-Kreisen nichts besonderes mehr. Diese schon! Abgesehen davon, daß sie ebenfalls 10 Jahre alt ist, kann sie an (nahezu) jedem DDR-Computer mit V.24-Schnittstelle betrieben werden und zwar mit einer Technik, die heute als "Plug & Play" bezeichnet wird. Einfach in ein leicht modifiziertes M003 stecken - fertig. Das Modul unterscheidet sich von der Originalversion nur dadurch, daß über die äußere Abschirmung die Betriebsspannung für den Einchip-Mikrorechner der Maus geliefert wird.

Ja, richtig gelesen: Maus mit Einchip-Mikrorechner. Darüber hinaus befindet sich auch ein EPROM in der Maus. Dieser enthält das Programm für den EMR. Durch Austausch bzw. Umprogrammierung des EPROM kann die Maus also jedes beliebige Steuerzeichen an den Rechner liefern, wodurch der Einsatz an verschiedenen Computern möglich wird. Die Maus war seinerzeit ein Neuererprojekt und Frank verfügt noch über die vollständigen Unterlagen. Die komplette Entstehungsgeschichte ist mit zahlreichen Anekdoten gespickt, aber diese würden den Rahmen dieses Artikels sprengen.

Wer also glaubt, im Jahr 10 nach der Wende schon alles über KC & Co. zu kennen, muß sich immer wieder eines besseren belehren lassen.

Gern würde ich diese Aussage als Schlußsatz stehen lassen, aber was wäre mein Bericht vom Clubtreffen ohne ein bißchen Statistik. Hier also die offiziellen Zahlen: 10 Gäste und 29 Clubmitglieder verhalfen diesem Treffen zu einer Teilnehmerzahl von 39 Personen. Zusammen mit neun KC 85/4 einschließlich Floppy (davon 6 zusätzlich mit Festplatte), zwei PC 1715, zwei Bildungscomputern A 5105, einem KC 87, einem LC 80, vier PC-Laptops und einem Apple PowerBook führte es dazu, daß der verfügbare Raum in der Pension "Sonnenblick" knapp wurde. Zwischenzeitlich mußten einige auf den Flur ausweichen.

Und was wäre ein Clubtreffen ohne neuen Rekord. Beim sonntäglichen Mittagessen waren noch 19 Teilnehmer anwesend - Spitze. Sicherlich trug die gemütliche Atmosphäre in der Pension "Sonnenblick" einen großen Teil dazu bei. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals für die gute Unterbringung, die überaus reichliche Verpflegung und das entgegengebrachte Verständnis bedanken.

Beim Mittagessen wurden übrigens schon die ersten Pläne für das nächste Treffen geschmiedet. Doch erstmal galt für uns der Satz, der auch am Gasthof "Zur Sonne" steht: Montag sin mer daham...

WORKSHOP - Version 2.1

von Mario Leubner

Nachdem es bereits beim 5. Clubtreffen in Pechtelsgrün zu sehen war, gibt es heute für alle zum Ausprobieren die Demoversion des Programmes WORKSHOP. Mit WORKSHOP lassen sich Wertetabellen mit bis zu 100 Einträgen als Grafik darstellen. Dazu stehen verschiedene Balken-, Linien und Kreisdiagramme zur Auswahl. Die Grafiken lassen sich als UNIPIC-Datei *.PIP/*.PIF ausgeben oder direkt auf einen Drucker ausdrucken.

Bild 1: WORKSHOP-Titelbild

WORKSHOP V2.1 benötigt als Hardware einen KC85/4, da verschiedene Eigenschaften dieses Rechners genutzt werden (2 unabhängige Bilder, Grafikauflösung). Das Programm läuft sowohl unter MicroDOS wie auch ML-DOS, als Terminaltreiber muß ZAS in der Version 1.1 oder höher installiert sein. Für die Ausgabe der Grafiken auf Drucker muß ein Druckertreiber mit Hardcopy-Funktion installiert sein. Die Forderung nach einem 64K-RAM-Modul in einem fest vorgeschriebenen Steckplatz besteht nicht mehr. Da kein zusätzliches RAM-Modul mehr benötigt wird, ist WORKSHOP jetzt auch kompatibel zum RAM-Floppy und kann von Laufwerk A: ausgeführt werden.

Ab der jetzigen Version 2.1 gibt es keine gedruckte Beschreibung mehr zum Programm, dafür wurde die HELP-Funktion erweitert. Die Bedienung des Programms gestaltet sich recht einfach: Nach dem Programmstart erscheint in der oberen Bildschirmzeile ein Menü. Die Funktionen werden durch Drücken des ersten Buchstaben des gewünschten Menüwortes aktiviert, also ,,H``, um mit der Hilfe zu arbeiten. In der untersten Bildschirmzeile steht jeweils die Anweisung, was gerade getan werden muß. Um Hilfe zu einem bestimmten Thema zu erhalten, ist jetzt der entsprechende Suchbegriff einzugeben. Bei falschem oder fehlendem Suchbegriff wird die gesamte Hilfe angezeigt und man kann Punkt für Punkt die Bedienung nachlesen. In diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg beim Umgang mit WORKSHOP.

Bild 2: WORKSHOP-Beispiel: Balkendiagramm mit 3D-Effekt

Noch ein Hinweis zur Demoversion:

WORKSHOP unterliegt noch dem Urheberrecht des Autors Torsten Harder, ich habe nur die Anpassung an das neue System vorgenommen. Die Demoversion ist voll lauffähig, nur die Funktionen Druckerausgabe und Dateiausgabe sind gesperrt. Die lizenzierte Version kostet 10,- DM, spätere Updates sind kostenlos. Wer also bereits eine frühere Lizenz von WORKSHOP besitzt, braucht mir nur einen frankierten Rückumschlag mit Diskette zu schicken und erhält die Vollversion, dazu reicht die Angabe der früheren Registriernummer (diese erscheint beim Programmstart kurz auf dem Bildschirm). Wer noch keine Lizenz besitzt, muß zusätzlich noch 10,- DM auf das angegebene Konto überweisen oder im Brief mitschicken.

Defragmentieren mit DEFRAG.COM

von Mario Leubner

Nachdem sich keine weiteren Probleme bei der Nutzung von DEFRAG1 gezeigt haben, kann sich nun jeder selbst von der Funktion des Programms überzeugen. Der Aufruf ohne Parameter oder mit der Hilfeanforderung DEFRAG // bringt weitere Syntaxhinweise zum Aufruf. Es gibt verschiedene Optionen, um die Arbeit von DEFRAG zu beeinflussen:

- O

- Das Verzeichnis kann wahlweise alphabetisch sortiert werden oder in der gerade vorhandenen Anordnung der Einträge belassen werden.

- 1

- Diese Option gestattet das bevorzugte Anordnen von Dateien, bei denen das erste Attribut des Dateinamen gesetzt ist. Das Attribut muß manuell gesetzt werden. Empfohlen wird dies für häufig benutzte Programme - diese werden schneller gefunden, wenn sie am Anfang des Verzeichnisses stehen.

- S

- Dateien mit gesetztem System-Attribut können von der Sortierung und Defragmentierung ausgeschlossen werden. Das ist zum Beispiel erforderlich, falls das RAM-Floppy defragmentiert werden soll und sich Dateien eines EPROM-Moduls darin befinden.

Die Optionen verstehen sich als Schalter, d.h. die jeweilige Funktion wird durch Angabe einer Option in ihrer Wirkung umgekehrt. DEFRAG ist so eingestellt, daß das Verzeichnis sortiert wird, Dateien mit gesetztem Flag 1 zuerst angeordnet werden und Systemdateien in die Defragmentierung einbezogen werden. Wer das Z-System nutzt, kann mittels ZCNFG.COM und der Datei DEFRAG10.CFG diese Einstellungen auch permanent verändern.

Eine ausführliche Beschreibung zu DEFRAG 1.0 liegt auch als DEFRAG.HLP vor, die sich zusammen mit der DEFRAG.COM und DEFRAG10.CFG im Archiv DEFRAG10.PMA befindet.

- ... DEFRAG1

- siehe auch KC-News 1/99 "Defragmentierung von CP/M-Datenträgern?".

Umbauanleitungen für die Module M012, M025, M026 und M027

von Udo Hoffmann

Korrigierte Fassung nach KC-News 3/99.

Als ich vor einiger Zeit die Umbauanleitung für die 16K-ROM-Module aufgeschrieben hatte und ich dann in den KC-News gesehen habe, daß ja nur 5 Module M006 vorhanden sind, habe ich nach einer Alternative gesucht. Ich denke, mit den 8K-ROM-Modulen eine echte Ausweichvariante entdeckt zu haben, denn immerhin gibt es hiervon 92 Stück im KC-Club. Da ja nun auch die Möglichkeit besteht, unter dem neuen CAOS 4.3 vier mal 8 K Programme im Grundgerät unterzubringen, besteht also nicht mehr unbedingt die Notwendigkeit, einen Steckplatz mit einem 8K-ROM-Modul zu blockieren.

Bevor mit dem Umbau begonnen wird, noch ein paar Worte vorab. Wer ein Modul M012, M026 oder M027 umbauen möchte, muß natürlich zuerst die EPROMs (D21 bis D24) entfernen. Ich schneide immer eine Seite der EPROMs mit einem kleinen Seitenschneider ab und biege dann die andere Seite solange hin und her, bis die restlichen Pins abgebrochen sind. Jetzt entferne ich alle Pin-Reste vorsichtig und mache die Lötaugen mit einer Entlötpumpe sauber. Jetzt sollten an die Stelle von D21 und D23 je eine 24-polige IC-Fassung eingelötet werden. Im Modul M025 sind schon Fassungen vorhanden und der oben beschriebene Umbau entfällt hier natürlich.

Umbau des M012/025/026/027 (8 KByte ROM) zum M032 (256 KByte RAM)

1. Strukturbyte 79H einstellen:

- dazu werden als erstes am D03 (DL003) folgende Brücken hergestellt:

- Pin 4 mit Pin 1, Pin 10 und Pin 13 verbinden;

- Pin 5 mit Pin 2 brücken;

- Pin 12 an Masse anschließen und Pin 9 an +5 Volt;

- jetzt werden die Ausgänge der Gatter wie folgt mit den Datenbits verschaltet:

- Pin 8 an Datenbit 0;

- Pin 11 an Datenbit 1;

- Pin 3 an Datenbit 7;

- die Brücke RB01 wird in der Stellung 'ROM' verschaltet (Brücke vom mittleren Feld zum Feld 'R');

- nun ist das Strukturbyte 79H eingestellt, am besten gleich mit dem SWITCH-Befehl testen.

2. Steuerbyte-Latch erweitern:

- als erstes die beiden Stützkondensatoren C12 und C13 entfernen (aus Platzgründen notwendig);

- dann wird auf die beiden Schaltkreise D17 und D18 (DL074) je ein DL074 Huckepack aufgelötet (die Huckepack ICs werden im weiteren der Zuordnung wegen, als D17H bzw. D18H bezeichnet);

- vor dem Auflöten der beiden DL074 aber unbedingt die Pins 2, 5, 6, 8, 9 und 12 zur Seite biegen und die dünnen Lötfahnen der IC-Pins abknipsen (aus Platzgründen);

- an die jeweiligen Eingänge der Flip-Flops (jeweils Pin 2 und 12) werden jetzt die verbleibenden Datenbits (Bits 1, 2, 3 und 4) angeschlossen und zwar wie folgt:

- Bit 2 an D17H - Pin 2 und Bit 3 an D17H - Pin 12;

- Bit 4 an D18H - Pin 2 und Bit 1 an D18H - Pin 12;

3. Änderung der Moduladressierung:

Die Moduladressierung wird auf die Adresse 8000H fest eingestellt und die Speicherblöcke auf 16 KByte Länge festgelegt. Es müssen jetzt die folgenden Veränderungen ausgeführt werden:

- Leitung von D19 - Pin 3 zum D02 - Pin 2 auftrennen und dann am D02 - Pin 2 mit Pin 3 brücken.

4. Verschalten der RAM-Schaltkreise (HM628128):

- an den beiden RAM-Schaltkreise die folgenden Pins zur Seite biegen und dann die dünnen Lötfähnchen abknipsen: 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30, 31 und 32;

- wenn dies erledigt ist, können die RAM-Schaltkreise in die Fassungen gesteckt werden (Fassung 01 und 03 bzw. die Stelle, wo vorher ROMs D21 und D23 drinnen waren);

- die zur Seite gebogenen Pins werden jetzt wie folgt neu verschaltet:

- Pin 3 der beiden RAMs mit D17H - Pin 9 (Adresse 14);

- Pin 31 der beiden RAMs mit D17H - Pin 5 (Adresse 15);

- Pin 2 der beiden RAMs mit D18H - Pin 5 (Adresse 16);

- Pin 30 (CS2) wird getrennt verschaltet:

- D21 - Pin 30 an D17 - Pin 5;

- D23 - Pin 30 an D17 - Pin 9;

- Pin 1 der beiden RAMs wird nicht benötigt, bleibt also frei;

- Pin 4 der beiden RAMs an Adresse AB12 am KC-Bus;

- Pin 28 der beiden RAMs an Adresse AB13 am KC-Bus;

- Pin 29 der beiden RAMs an Signal /WR am KC-Bus;

- Pin 32 der beiden RAMs mit +5 Volt verbinden.

5. Restliche Veränderungen:

- Pin 20 der beiden RAM-Schaltkreise an Masse anschließen (/OE);

- Pin 18 der beiden RAMs wird an D09 (DL004) - Pin 5 (/CS1) angeschlossen, müssen aber vorher noch auf der Leiterseite miteinander verbunden werden;

- die im folgenden genannten Leitungen müssen aufgetrennt werden:

- D21 und D23 - Pin 20 zu D01 - Pin 11 (auf der Leiterseite);

- D21 - Pin 18 zu D20 - Pin 11 (auf der Leiterseite);

- D23 - Pin 18 zu D20 - Pin 8 (auf der Bestückungsseite);

- jetzt noch auf der Bestückungsseite die Leitung B27 am Bus abtrennen und dann an Adresse A11 anschließen.

Fertig, jetzt müßte das neue RAM-Modul funktionieren. Es kann mit dem Programm POWER getestet werden, so wie auch schon in der anderen Anleitung (siehe KC-News 3/98) beschrieben.

Umbau des M012/025/026/027 (8 KByte ROM) zum M035 (1 MByte RAM)

6. Strukturbyte 7BH einstellen:

- dazu werden als erstes am D03 (DL003) folgende Brücken hergestellt:

- Pin 4 mit Pin 1, Pin 10 und Pin 13 verbinden;

- Pin 5 mit Pin 2 brücken;

- Pin 9 mit Pin 12 brücken und dann diese Brücke an Masse anschließen;

- jetzt werden die Ausgänge der Gatter wie folgt mit den Datenbits verschaltet:

- Pin 8 an Datenbit 0;

- Pin 11 an Datenbit 1;

- Pin 3 an Datenbit 7.

- die Brücke RB01 wird in der Stellung 'ROM' verschaltet (Brücke vom mittleren Feld zum Feld 'R');

- nun ist das Strukturbyte 7BH eingestellt, am besten gleich mit dem SWITCH-Befehl testen.

7. Steuerbyte Latch erweitern:

- als erstes die beiden Stützkondensatoren C12 und C13 entfernen (aus Platzgründen notwendig);

- dann wird auf die beiden Schaltkreise D17 und D18 (DL074) je ein DL074 Huckepack aufgelötet (die Huckepack-ICs werden im weiteren der Zuordnung wegen, als D17H bzw. D18H bezeichnet);

- vor dem Auflöten der beiden DL074 aber unbedingt die Pins 2, 5, 6, 8, 9 und 12 zur Seite biegen und die dünnen Lötfahnen der IC-Pins abknipsen (aus Platzgründen);

- an die jeweiligen Eingänge der Flip-Flops (jeweils Pin 2 und 12) werden jetzt die verbleibenden Datenbits (Bit 1, 2, 3 und 4) angeschlossen und zwar wie folgt:

- Bit 2 an D17H - Pin 2 und Bit 3 an D17H - Pin 12;

- Bit 4 an D18H - Pin 2 und Bit 1 an D18H - Pin 12;

- der Anschluß von Bit 1 ist nicht unbedingt erforderlich (nur bei Schreibschutz).

8. Änderung der Moduladressierung:

Die Moduladressierung wird auf die Adresse 8000H fest eingestellt und die Speicherblöcke auf 16 KByte Länge festgelegt. Es müssen jetzt die folgenden Veränderungen ausgeführt werden:

- die Verbindung von D19 - Pin 10 zum D18 - Pin 6 auftrennen und D19 - Pin 10 mit Masse verbinden;

- die Verbindung von D19 - Pin 4 zum D18 - Pin 8 auftrennen und D19 - Pin 4 mit +5 Volt verbinden und

- und als letztes die Leitung von D19 - Pin 3 zum D02 - Pin 2 auftrennen dann am D02 - Pin 2 mit Pin 3 brücken - fertig!

Jetzt stehen die 16-KByte-Blöcke immer auf der Adresse 8000H und rotieren dann auf dieser Position, entsprechend dem jeweils eingeschriebenen Steuerbyte.

9. Verschalten der RAM-Schaltkreise (HM628512):

- an den beiden RAM-Schaltkreisen die folgenden Pins zur Seite biegen und dann die dünnen Lötfähnchen abknipsen: 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30, 31 und 32;

- wenn dies erledigt ist, können die RAM-Schaltkreise in die Fassungen gesteckt werden (Fassung 01 und 03 bzw. die Stelle, wo vorher ROM D21 und D23 drin waren);

- die zur Seite gebogenen Pins werden jetzt wie folgt neu verschaltet:

- Pin 1 der beiden RAMs mit D18 - Pin 6 (Adresse 18);

- Pin 2 der beiden RAMs mit D18H - Pin 5 (Adresse 16);

- Pin 3 der beiden RAMs mit D18H - Pin 9 (Adresse 14);

- Pin 4 der beiden RAMs an Adresse AB12 am KC-Bus;

- Pin 28 der beiden RAMs an Adresse AB13 am KC-Bus;

- Pin 29 der beiden RAMs an Signal /WR am KC-Bus;

- Pin 30 der beiden RAMs mit D18 - Pin 8 (Adresse 17);

- Pin 31 der beiden RAMs mit D17H - Pin 5 (Adresse 15);

- Pin 32 der beiden RAMs mit +5 Volt verbinden.

10. Restliche Veränderungen:

- Pin 24 der beiden RAM-Schaltkreise an Masse anschließen (/OE), das wird auf der Leiterseite gemacht;

- auf der Bestückungsseite die Leitung B27 am Bus abtrennen und dann an Adresse A11 (B11) anschließen;

- auf den Schaltkreis D14 muß zur Dekodierung der beiden RAM- Schaltkreise noch ein DL000 oder D100 Huckepack aufgelötet werden;

- bei diesem Schaltkreis werden alle Pins außer Masse und +5 Volt weggebogen;

- bei dem DL000 Huckepack werden jetzt die Pins 13 und 10 miteinander verbunden und dann zusammen an D12 - Pin 9 angeschlossen;

- Pin 8 des DL000 H bildet CS1 - RAM Pin 22 und Pin 11 des DL000 H bildet CS2 - auch RAM Pin 22, aber der andere;

- Als letztes wird D17H - Pin 8 mit DL000 H - Pin 9 und D17H - Pin9 mit DL000 H - Pin 12 verbunden.

Fertig, jetzt müßte das neue RAM-Modul funktionieren. Das Modul kann mit dem Programm POWER getestet werden.

Viel Spaß und Erfolg beim Nachbau!

Bild 1: Pinbelegungen der SRAM-Schaltkreise HM628128 (links o. oben) und HM628512 (rechts o. unten).

(volle Größe)

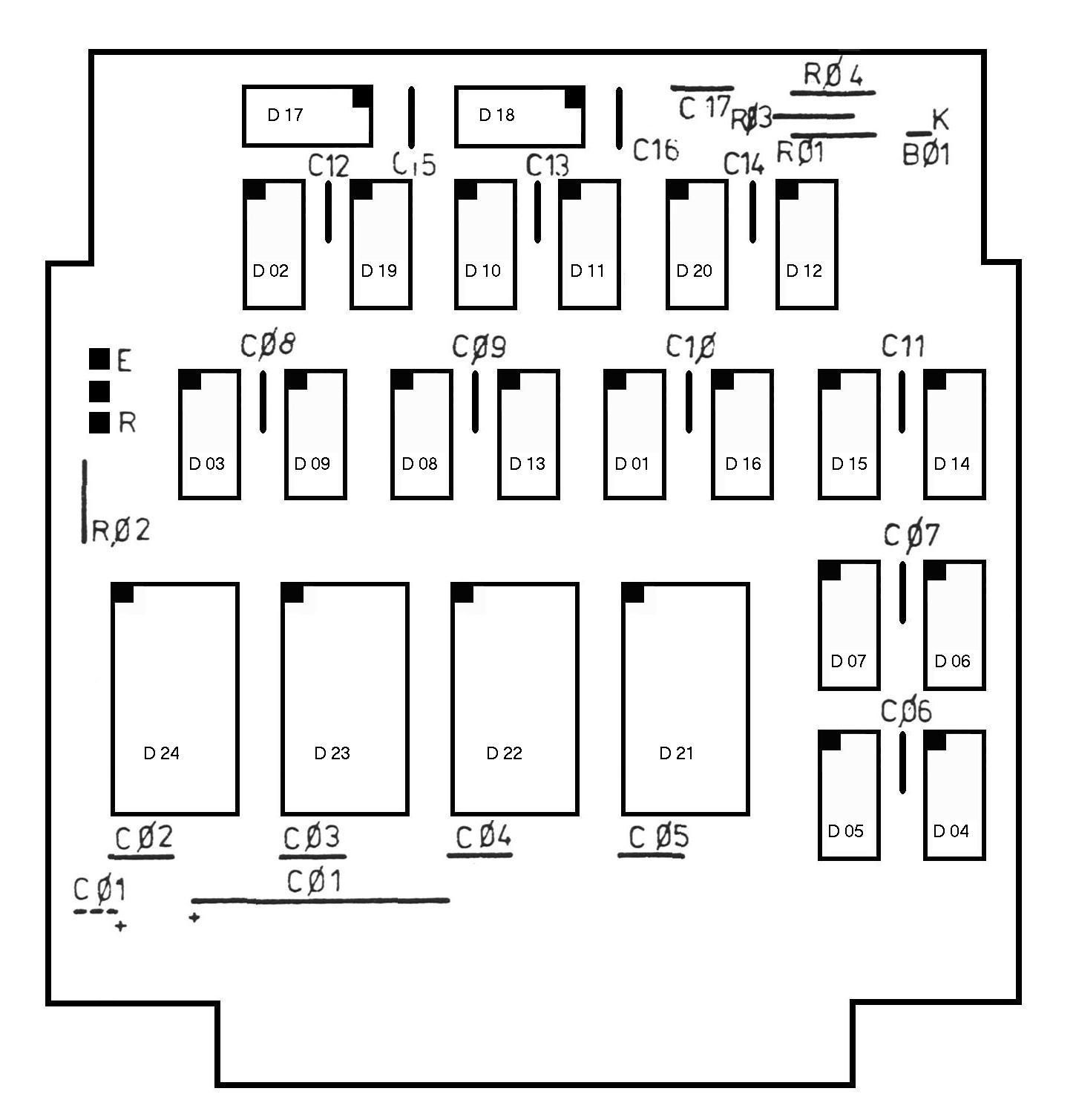

Bild 2: Bestückungsplan der Module M012, M025, M026 und M027.

(volle Größe)

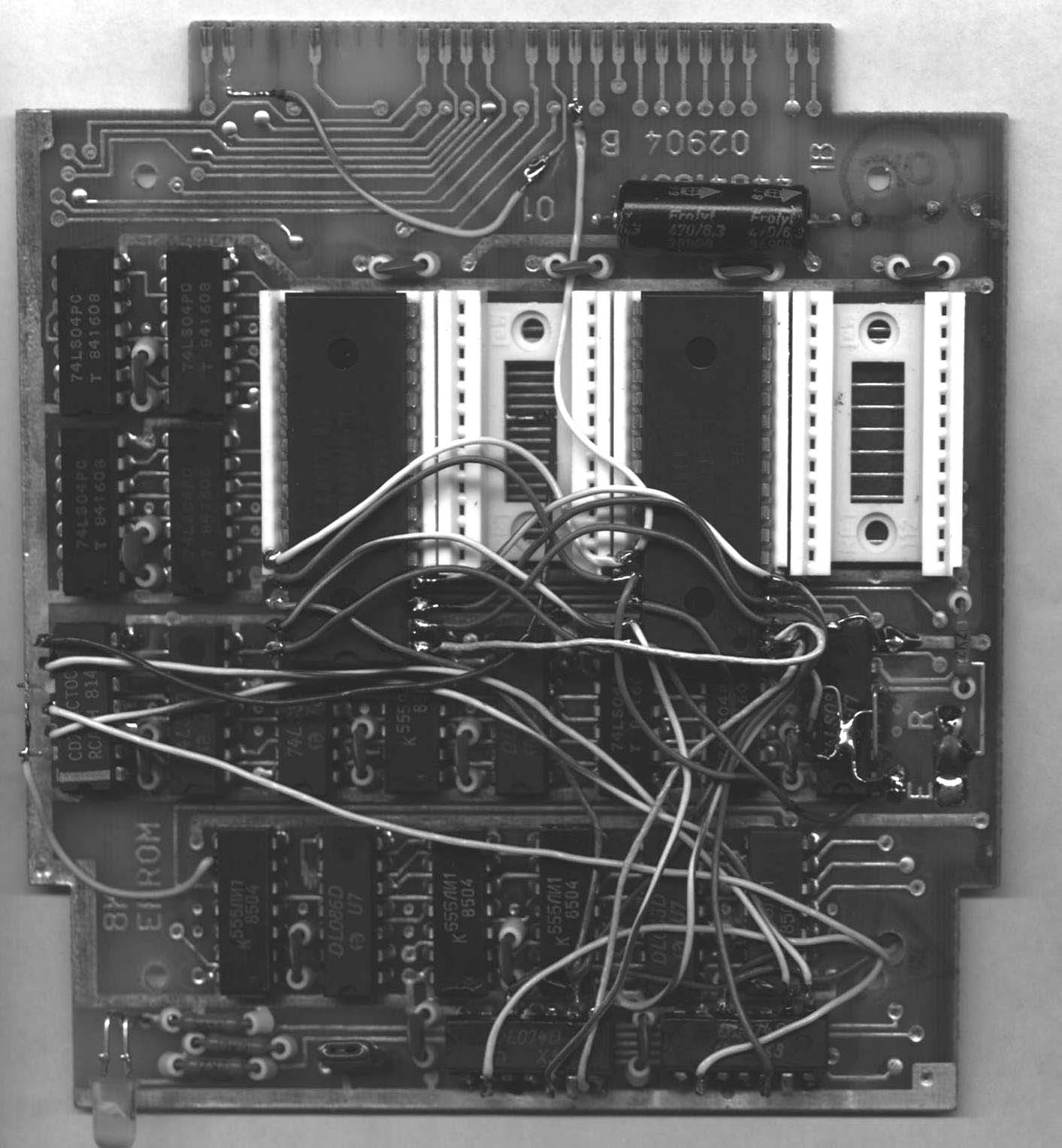

Bild 3: Blick auf das umgebaute Modul (Bestückungsseite).

(volle Größe)

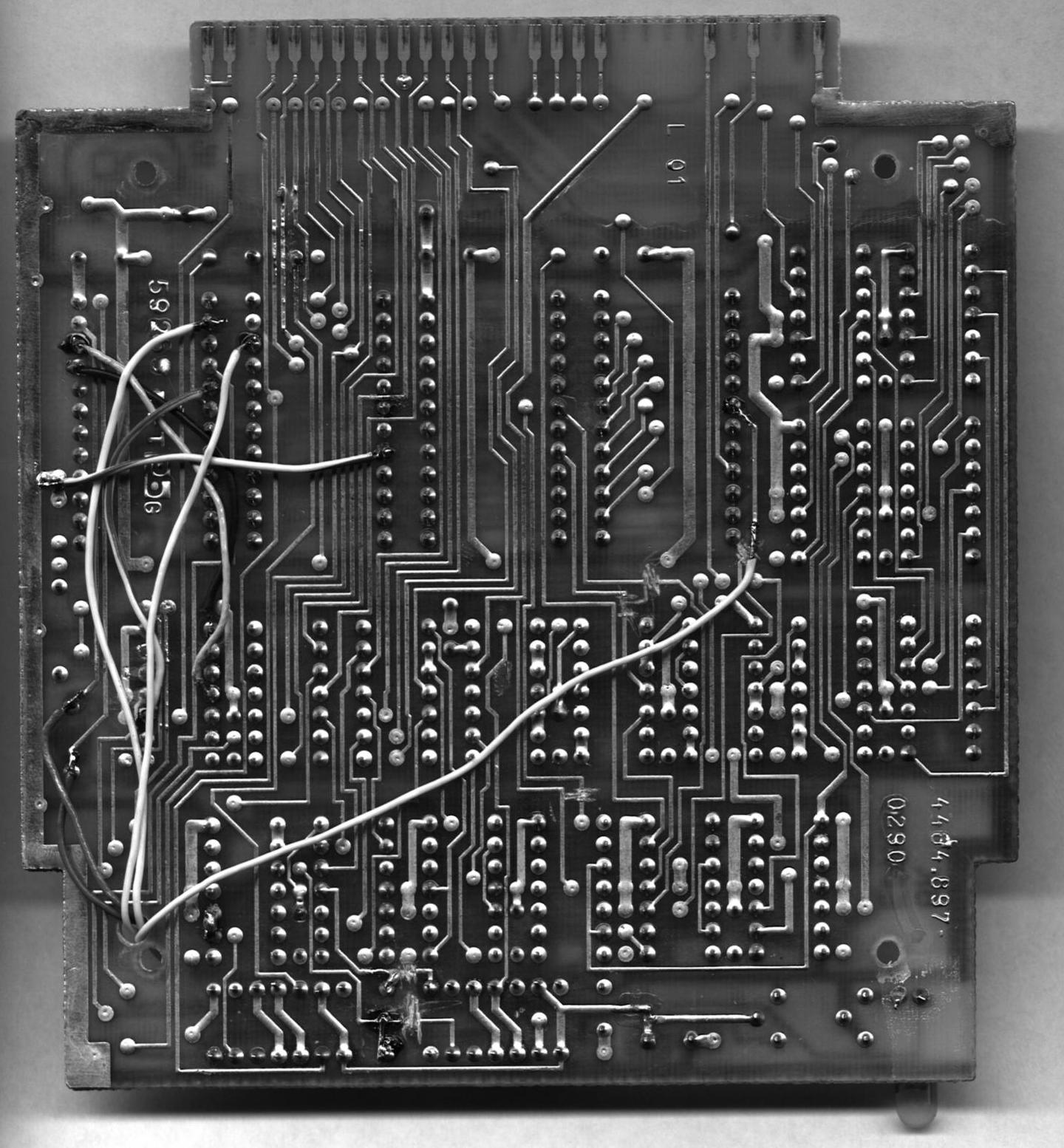

Bild 4: Blick auf das umgebaute Modul (Leiterseite).

Minimal-EPROM-Modul

von Ralf Däubner

gefunden im FA 3/91, Seite 140

Für die KCs gibt es mittlerweile verschiedene industriell hergestellte EPROM-Module, mit denen es sich sehr komfortabel arbeiten läßt. Die hier vorgestellte Minimal- Selbstbauvariante für EPROMs ab 8 KByte aufwärts zeichnet sich durch schnelle Realisierbarkeit (Lochrasterplatte, M005) und minimalen Hardwareaufwand aus. Sie ist sehr schnell aus der Bastelkiste realisierbar. Um dem Aufwand niedrig zu halten, wurde auf die übliche Modulsteuerung1 und das Aussenden eines Kennbytes verzichtet, das sich bei der praktischen Erprobung aber nicht als Nachteil erwiesen hat. Die Baugruppe ordnet sich in die Modulprioritätskette ein. Der Adressbereich des Moduls ist mit C000H bis DFFFH festgelegt (der Bereich, wo üblicherweise BASIC zu finden ist). Er wird immer dann aktiviert, wenn sich kein Modul mit höherer Priorität im aktiven Zustand befindet. Nutzt man ihn z.B. im Schacht 8, aktiviert ihn bereits das Abschalten des BASIC-ROM mit SWITCH 2 0.

Will man EPROMs größerer Kapazität als 8 K einsetzten, ist gemäß dem Stromlaufplan im Bild 1 der gewünschte 8-KByte-Bereich durch entsprechende Beschaltung der Adressen A13 - A15 zu realisieren (S1 - S3). Ebenso ist auch der Einsatz mehrerer EPROMs möglich. Die Selektierung erfolgt dann mit S4.

Bild 1: Stromlaufplan des Minimal-EPROM-Moduls

Die Schaltung habe ich bei einem Versuchsaufbau getestet. Sie funktionierte auf Anhieb bei einem KC85/3. Als Testsoftware ist KCTEST, COPY (aus dem Systemhandbuch) und dem im Zusammenhang mit dem C 64 IF erschienenen Druckertreiber aufgebrannt. Ich habe diese beiden Schaltungen sozusagen für die ersten Tests kombiniert.

- ... Modulsteuerung1

- Anm. d. Redak.: Wegen der fehlenden Modulsteuerung darf jeweils nur ein solches Modul in einem KC-System betrieben werden.

EPROM-Brenner-Modul M030

von Ralf Däubner

Hersteller: MPM Mühlhausen; fertiggestellt von Mario Leubner; Handbuch erstellt von Ralf Däubner

1. Einleitung

Mit dem Modul M030 (siehe auch KC-News 4/98) ist es möglich, EPROMs, wie sie zum Beispiel in Modul M025 User Prom eingesetzt werden, zu brennen. Leider ist es nicht möglich, die vier EPROMs dieses Moduls ,,in einem Rutsch`` zu brennen.

Es können EPROMs von Typ 2716 bis zum Typ 27256 gelesen und gebrannt werden. Damit sind kleinere, häufig benötigte Tools und Anwenderprogramme auf EPROMs für das KC-System ständig verfügbar. Nach dem Einschalten des Computers und der entsprechenden Modulzuweisung sind diese Programme damit abarbeitungsfähig.

Unter der Beachtung der Modulpioritätskette des KC-Systems und den Unterschieden der einzelnen Grundgeräte D001 werde ich mich bemühen, diese Anleitung möglichst verständlich zu gestalten.

2. Inbetriebnahme

2.1. Stecken des Moduls

Das Modul kann prinzipiell in jedem Modulschacht betrieben werden. Das Stecken erfolgt im stromlosen Zustand, um Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden. Dabei muß darauf geachtet werden, daß die Modulkette geschlossen ist.

2.1 Schalten des Moduls

Mit dem Menübefehl SWITCH wird das Modul aktiviert. Bei dem Model KC 85/3 muß zuerst mit SWITCH 2 0 der Basic-ROM ausgeschalten werden. Dann kann das Modul mit

SWITCH <schachtnummer> [c]1

eingeschalten werden. Damit ist das Modul betriebsbereit.

3. Bedienung des Moduls

Grundsätzlich kann jeder Bedienungsschritt mit BREAK (BRK) abgebrochen werden. Das Stecken des EPROMs hat so zu erfolgen, daß die Kerbe nach links zeigt und der EPROM rechtsbündig eingesetzt wird.

3.1 Mainmenü

Mit EPROMMER (ganz oben im KC-Menü) wird das Mainmenü aufgerufen. Als erstes wird gefragt, was für ein EPROM gebrannt werden soll. Mit den Cursortasten UP/DOWN und ENTER wird der gewünschte EPROM gewählt:

**PROGRAMMIG DEVICE** EPROM - TYPE: 1=2716 2=2732 3=2764 4=27128 5=27(c)256 6=27(c)256a 7=EXIT

3.2 Brennermenü

Nach Auswahl des EPROMs erscheint im unteren Teil des Bildschirms ein Menü. In der Mitte des Bildschirms wird darauf hingewiesen, daß der EPROM zu Stecken ist (STICK EPROM >> [27128]).

| 1=READ | ... | lesen des EPROM-Inhalts und kopieren in der Arbeitsspeicher |

| EXPANDER-RAM (Y/N): y(enter) | ||

| Meldung: SWITCH (schachtnummer) 43 | ||

| Meldung READ: | ||

| ROM: 0000h - 3FFFh (gewünschte Anfangs- und Endadresse) | ||

| RAM: 0400h - 43FFh (gewünschte Anfangs- und Endadresse) |

Nach dem Beantworten der Fragen, wird der EPROM ausgelesen und dessen Inhalt in den Speicher des Grundgerätes geschrieben. Damit kann der Inhalt bequem auf Band gesichert werden und steht der weiteren Bearbeitung zur Verfügung.

Nach Beendigung des Vorgangs wird eine Checksumme ausgegeben.

| 2=COMPARE | ... | Vergleich der Speicherbereiche |

| 3=CHECKSUM | ... | Checksumme ermitteln (RAM/ROM) |

| 4=CHECK OF BYTECHANGE | ... | Bytegleichheit ermitteln |

| 5=BLANKTEST | ... | Test, ob EPROM leer ist |

| 6=PROGRAMMING | ... | Frage nach Expander-RAM (RAM/ROM) |

| Menü: Vpp POWER SUPPLY | ||

| 7=DISPLAY | ... | wie CAOS-Menüpunkt (RAM/ROM) |

| 8=TAPE | ... | Wie CAOS-Menüpunkt |

| 9=EXIT | ... | Rückkehr zu CAOS |

Mit EXIT gelangt man wieder in das CAOS-Menü zurück. Da das Modul für den KC85/3 entwickelt worden ist, habe ich die Anleitung mit Hilfe eines KC85/3 erstellt. Das Programm EPROMMER ist auf C000h festgelegt, so daß das Modul mit als erstes aktiviert werden muß, also nach Möglichkeit in den am höchsten priorisierten Modulschacht stecken. Obwohl man oft genug ,,rausgeschmissen`` wird, bleibt der Speicherinhalt des ausgelesenen EPROMs im Arbeitsspeicher erhalten. Anfangsadresse ist 400h und Endadresse je nach verwendeten EPROM:

| 2716 | ... | 0400h - 0BFFh |

| 2732 | ... | 0400h - 13FFh |

| 2764 | ... | 0400h - 23FFh |

| 27128 | ... | 0400h - 43FFh |

| 27256 | ... | 0400h - 83FFh |

Damit kann man einigermaßen gut arbeiten, sollte man sich einen sogenannten Hex-Rechner zulegen/programmieren. Glücklicherweise liegt der Quelltext für das Programm EPROMMER vor, wofür ich mich bei Mario Leubner bedanken möchte.

Beim Modell KC 85/2 (HC-CAOS 2.2) ist ein Abschalten des BASIC nicht erforderlich, da es als M006 BASIC oder als Tape-Version nachträglich vorliegt. Das M006 BASIC sollte nach Möglichkeit nicht gesteckt bzw. aktiviert werden, da sich der BASIC-EPROM nicht abschalten läßt.

Bei dem Modell KC 85/4(5) (HC-CAOS 4.1-3) wird BASIC nachträglich durch das Menüwort BASIC eingeschalten. Der Bereich ab C000h ist im CAOS-Modus frei!

TSF99.SSS und die totale Sonnenfinsternis 1999

von Axel Hermann

Am 11.08.1999 wird in Süddeutschland eine totale Sonnenfinsternis zu beobachten sein. Aus diesem aktuellen Anlaß veröffentliche ich ein kleines BASIC-Programm zur Ermittlung und Beachtung von Werten für die Fotografie. Diese Dokumentation ist ausführlich für alle diejenigen, die noch nie Himmelsobjekte fotografiert haben.

Nach Wales und Nordfrankreich verläuft der Schatten von Saarbrücken über Karlsruhe, Stuttgart, Augsburg, München, in Östereich Salzburg, Linz, Graz, den Balaton in Ungarn, Bukarest, Türkei, Iran, Pakistan bis Indien. Von der Küste bis zum thüringer Raum wird die Sonne zwischen 85% und 95% verdeckt.

Nun, da die Unterbringung für mich in Baden-Würtemberg geklärt ist, konnte die Vorbereitung konkrete Gestalt annehmen. Auch für mich ist es die erste Totale und womöglich die letzte, die ich erleben werde, und muß deshalb besonders sorgfältig vorbereitet werden.

Die einzelnen Abschnitte werde ich (und meine Begleitung) mit feststehenden Kameras aufnehmen. Dazu muß für längere Belichtungszeiten die Winkelgeschwindigkeit der Erddrehung beachtet werden. Mit Schrittmotoren mitgeführte Teleskope oder Aufnahmegeräte sind teuer und erfordern eine sehr genaue Justierung des Stativs in Länge und Breite und in Waage zum Untergrund.

Die Winkelgeschwindigkeit ist am (Himmels)äquator am größten, am (Himmels-)Pol gleich 0. Damit sind wir bei der Deklination; sie ist wie auf der Erde die Breitenkoordinate auf Sternkarten. Am 11.8. hat die Sonne eine Deklination von +15,5 Grad (+ = nördl.).

Alles über 50mm (Normalobjektiv) Brennweite sind Teleobjektive, sie vergrößern im Vergleich zum Normal (500mm = 10-fach), aber das Bild wird dunkler. Alles unter 50mm sind Weitwinkel, welche also verkleinern aber eben als Vorteil den Sehwinkel erweitern, das Bild wird heller. Erst ab 28mm und darunter würde ich vom ,,Fischauge`` (extrem Weitwinkel) sprechen.

Bei der Finsternis wird es meist um Vergrößerungen gehen, mit einem 35mm Objektiv werde ich aber auch den Himmel um die total verfinsterte Sonne aufnehmen.

Die Winkel(dreh-)geschwindigkeit der Erde wird durch Teleobjektive verstärkt, Belichtungsobergrenzen also damit verkürzt. Durch die gleichzeitige Verdunklung des Bildes bei immer stärkerer Vergrößerung, was längere Belichtungen erfordert, nähert man sich dieser Obergrenze schnell (oder man ist glücklicher Besitzer lichtstarker Objektive - großer Durchmesser). Hier müssen nun Kompromisse zwischen Brennweite, Helligkeit und Filmempfindlichkeit gefunden werden. Dazu soll das Programm TSF99.SSS dienen. 1000mm (1m) Brennweite bringen eine 20-fache Vergrößerung, das ist schon längst nicht mehr freihand zu halten. In jedem Fall sollte ein Stativ genutzt werden. Während der Bedienung sind immer noch Erschütterungen möglich, deshalb sollte zum Auslösen auch ein Drahtauslöser verwendet werden.

Zur Vergrößerung gibt es im Programm eine interessante Graphik. Das schwarze Fenster hat das gleiche Format wie die Bilder von 24x36mm Filmen. Die Sonne hat am Himmel einen (Winkel-)Durchmesser von ca. 0,5 Grad. Dieser wird als Scheibchengraphik und numerisch in mm (gelb) dargestellt (Zeilen 135 - 155). An den Seiten erscheinen die Himmelsbildausschnitte in Grad (blau, Zeilen 120,125). Danach wird die max. mögliche Belichtungszeit (rot) ohne Berücksichtigung von Helligkeiten angezeigt (Zeilen 210 - 240).

Diese Formel wurde aus der Berechnung der Länge von Strichspuren für 1/100mm (SS, Zeile 220) hergeleitet. Bei Überschreitung der (roten) Zeitangabe kann es also zu Unschärfen wegen der Erddrehung wie beim ,,Verwackeln`` kommen.

Beim Durchspielen verschiedener Brennweiten wird man von der Größe der Sonnenscheibe unter 500mm enttäuscht sein. Dies hat den Grund, daß es sich nur um ein Fokusbild handelt. Dieses wird in einem Teleskop durch das Okular extrem vergrößert. Ein Tele ist ein Teleskop ohne Okular. Auch Konverter sind keine Okulare, sondern Brennweitenverlängerer der Objektive. Ab hier kann also die erste Bestandsaufnahme über vorhandenes Zubehör gemacht werden und ob sich Aufnahmen überhaupt lohnen. Als Minimum empfehle ich 400mm (8- fach), als Maximum 1500mm (30-fach). Bei 2000mm (40-fach) füllt die Sonnenscheibe das Filmbild nahezu aus, von der umgebenden Korona fehlt dann ein großer Teil und durch Helligkeitsprobleme gibt es Belichtungsschwierigkeiten.

Im letzten Teil werden die Filmempfindlichkeit in ASA und ein Belichtungsfaktor K abgefragt. Beim Vergleich der beiden Zeiten ist zu erkennen, ob die rote Zeit überschritten wird; dann muß eine Option geändert werden.

Auch heute gilt noch, höherempfindliches Material ist grobkörnig, so daß bei geringer Vergrößerung die Details verschwinden. SW-Filme sind weitaus kontraststärker. Da zu jeder Zeit vor und nach der Totalität Filter verwendet werden müssen, die die Farben verfälschen, sind Farbfilme nicht unbedingt zu empfehlen! Auch bei der Entwicklung werden die Farben solcher Bilder meist verfälscht. Im Fachhandel gibt es preiswerte Sonnenfilterfolien als Meterware, welche zugeschnitten unter den Glasklemmringen anderer Filter befestigt werden können.

Der Faktor K ist stark wetterabhängig und damit fast reine Erfahrung. Hier einige Richtwerte:

| Flächenobjekte | K-Faktor |

| Sonne | 10.000.000 - 70.000.000 |

| Protuberanzen | 100 |

| Korona | 25 - 50 (etwa Halbmond) |

| Vollmond | 200 - 220 |

| Mond 10 Tage (nach Neumond) | 40 - 80 |

| Mond 7 Tage | 20 - 40 |

| Mond 2 Tage | 2 - 10 |

| Mondfinsternis (total) | 0,005 |

| Aschgraues Mondlicht | 0,01 (schmale Sichel) |

| Punktobjekte | K-Faktor |

| Venus | 200 - 400 |

| Jupiter | 50 - 120 |

| Mars | 20 - 40 |

| Saturn (hellste Sterne) | 10 |

| Uranus | 4 |

| Orionnebel | 0,001 |

| Dunkler Himmel (ohne Mond) | 0,000.002 |

Bei der Totalität ist es dunkel wie bei Vollmond, dafür sollten einige Testaufnahmen mit Notierung aller Werte angefertigt werden. Den Mond mal getrost reichlich überbelichten, so daß auch Sterne sichtbar werden, ohne Vergrößerung. Von einigen Laboren werden solche Bilder (wegen scheinbar leerer Filme) nicht entwickelt, also vorher darauf hinweisen.

Für andere Objekte muß die Konstante 0.52594 in Zeile 150 (Winkeldurchmesser der Sonne in Grad) und ihr halber Wert in Zeile 135 als Variable geändert und durch ein INPUT (Zeile 150) eingegeben werden. Die WD und die Deklinationen anderer Objekte sind astronomischen Jahrbüchern zu entnehmen.

Das BasiCode-Projekt: BasiCoder für SCP-Basic

von Thomas Rademacher

Das Interesse aus dem KC-Club war mir Anlaß, das Thema BasiCoder für SCP-Basic (mit dem ich mich schon einmal am Rande befaßt hatte) noch einmal gründlicher zu verfolgen.

Dabei habe ich mich auf die Realisierung der BasiCode-2-Normen beschränkt (Sound- und Grafikfähigkeiten sind eher untypisch für BASIC unter CP/M) und (mangels spezieller Kenntnisse) auch auf Routinen zum Kassettenspeichern in BasiCode-Norm verzichtet. Als Übertragungsmedium reicht ja auch der ,,Notbehelf`` Diskette...

Eine Erweiterung auf die BC3- oder gar BC3-C-Fähigkeiten kann nur hardwarespezifisch erfolgen, vielleicht hat jemand von Ihnen Muße dazu? Als Grundlage stelle ich meine bisherige Lösung zur Vefügung, Urheberrechte o.ä. behalte ich mir nicht vor.

Stattdessen noch einige Anmerkungen, wo ich mir über meine Lösungen nicht ganz sicher bin (die Kommentare im Programmtext dienen der Orientierung und können ersatzlos wegfallen):

- GOTO 20

- Ich weiß nicht, wie ich die Variable A aus der Zeile 1000 berücksichtigen muß. Ich vermute eigentlich (wie beim KCcompact bzw. CPC), überhaupt nicht (Reservierung von Stringvariablen).

- GOSUB 120

- Die Cursorzeile ist nicht mit einem BASIC-Befehl ermittelbar; eines der wohl nur hardwarespezifisch lösbaren Probleme.

- GOSUB 150

- ... habe ich für den Bürocomputer K8915 geschrieben. Dort enthält die zweite Hälfte der Zeichensatztabelle die Zeichen der ersten noch einmal, aber unterstrichen. Am KCc könnte ich die inverse Darstellung nutzen, am KC85 habe ich noch keine Lösung gefunden.

- GOSUB 220

- ... mußte ich aus erwähnten Gründen ganz aufgeben.

- GOSUB 280

- ... desgleichen.

- GOSUB 450

- ... muß (Faktor 5) entsprechend der Geschwindigkeit des Computers und Interpreters angeglichen werden. Eine Einheit sollen 100 ms sein.

- GOSUB 500, 540, 560, 580

- Die File-Arbeit ist auf das aktuelle Diskettenlaufwerk eingeschränkt. Ich bin mir nicht sicher, ob das fehlerfrei umgesetzt ist.

- GOTO 950

- ... war wiederum leicht.

-

Außerdem habe ich außerdem noch alles auf die Diskette kopiert, was ich zum Thema KC85 und BasiCode finden konnte.

Anmerkung der Redaktion:

Auf der Beilagendiskette dieser Ausgabe befindet sich neben dem Archiv BC-KC.PMA mit dem BasiCoder für SCP-Basic auch die zweite von drei Disketten mit BasiCode-Material, die Thomas Rademacher dem KC- Club zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat (siehe dazu auch die zwei dazugehörigen Beiträge in den KC-News 1/99). Um die darauf enthaltene Directory-Struktur zu erhalten, habe ich den Inhalt der Disketten unter MS-DOS jeweils in ein ZIP-Archiv gepackt. Ich hoffe, jeder Interessent kann diese ZIP-Dateien auf einen MS-DOS-PC übertragen (z.B. mittels TRANSFER.COM) und dort wieder entpacken. Die dritte Diskette wird in gleicher Weise in der folgenden KC-News-Ausgabe nachgereicht.

Fraktale mit FRAKTAL.COM

von Wolfgang Saß

Die Programme FRAKTAL.COM und SCHRIFT.COM laufen in der PC-Betriebsart des KC. Das Programm SCHRIFT sorgt für größere Buchstaben und läuft nur mit ZAS 1.3. Das Programm FRAKTAL hat das beste Schriftbild, wenn zuvor mit dem Programm SCHRIFT die größeren Buchstaben eingestellt wurden, aber es geht auch ohne. Es läuft auch auf jeder Steuerschleife. Wenn mit dem Programm SCHRIFT einmal die größeren Buchstaben eingestellt wurden, kann man wie bisher auch wieder auf 80 und 40 Zeichen pro Zeile umschalten. Es kommt der neue Zeichensatz als dritte Möglichkeit dazu, so das man nun drei Zeichengrößen zur Verfügung hat.

Das Programm FRAKTAL hat ein einfaches Menü. Wenn verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl stehen, reicht ein kurzer Druck auf die entsprechende Zifferntaste und das Programm springt sofort an die gewünschte Stelle. Mit der Taste <BRK> gelangt man von jeder Stelle des Programms sofort wieder ins Anfangsbild. Werden bei einer Eingabe 1-stellige Zahlen verlangt, so genügt auch hier ein kurzer Druck auf eine Zifferntaste. Wird die Eingabe einer mehrstelligen Zahl verlangt, so ist zuerst das Vorzeichen einzugeben - außer bei der Zahl für die Vordergrundfarbe. Diese Eingabe muß immer mit <ENTER> abgeschlossen werden. Wird jedoch ohne Eingabe einer Zahl sofort <ENTER> gedrückt, dann wird die größtmögliche Zahl (1010 bzw. 107) angenommen, ansonsten ist die größte Zahl 9999999999 bzw. 999999.

Ist das Programm mit einem Bild fertig, so kann mit den Tasten <1> und <2> zwischen dem Bild und den Startwerten umgeschaltet werden. Das gleiche gilt für die Funktion 7 (=letztes Bild). Mit dem Programm können die Fraktale auch auf Diskette abgespeichert werden. Die so abgespeicherten Bilder können sowohl mit ML betrachtet als auch unter UNIPIC eingelesen werden. Es fehlen lediglich die Erklährungen und die Funktion zum Ausdrucken. Ein Versuch, diese Funktion aufzurufen, hat jedoch keinen Programmabsturz zur Folge, es erfolgt nur ein Sprung zurück ins Anfangsmenü.

Es folgen einige Fraktale, die mit FRAKTAL.COM erzeugt wurden.

BASIC-Tip: Zahlen größer als 1038

von Henning Räder

Mit Faszination habe ich vor kurzem ein simples BASIC-Programm entdeckt, das in der Lage ist, Zahlen größer als 1038 darzustellen. Das Originalprogramm stammt aus ZX-USER CLUB 3/4 S. 10 von Herrn O. Völkers aus Osnabrück und ist in ZX81-BASIC geschrieben.

Ich habe es für den KC 85/4 umgeschrieben; es funktioniert einwandfrei:

10 PRINT"Fakulteat - nach einem ZX81-Programm von O. Voelkers" 20 PRINT; 30 PRINT"von "; 40 INPUT N 50 PRINT N;-"; 60 F=0 70 FOR X=1 TO N 80 F=F+LN(X) 90 NEXT N 100 F=F/LN(10) 110 IF F<37 THEN PRINT INT(10^F+0.5) 120 IF F>37 THEN PRINT 10^(F-INT(F));"E+";INT(F) 130 GOTO 20

Beispieleingaben:

von 3 = 6 von 17 = 3.5568744E+14 von 69 = 1.7112246E+98 von 176 = 1.9790318E+320